できたてホヤホヤの本を送っていただいたので紹介します。

『ディテール・イン・タイポグラフィ 読みやすい欧文組版のための基礎知識と考え方』

ヨースト・ホフリ(著)、麥倉聖子(日本語版監修)、山崎秀貴(翻訳)。

Book & Design(発行)、現代企画室(発売)。

本書は、マイクロ・タイポグラフィに特化した欧文組版の解説書です。

(マイクロ・タイポグラフィについては烏有ブログ2016/5/6や、日本語版監修者である麥倉聖子氏のブログを参照ください)

書店サイトの紹介文には、

世界的に有名なスイスのブックデザイナー、ヨースト・ホフリ氏が書いたタイポグラフィの入門書『Detail in typography』待望の日本語版が登場!

本書では、読みやすい欧文組版を行うための、文字、行、段落の扱い方を図版をもとに具体的に解説。コンパクトなサイズ、ページ数の本の中に、欧文タイポグラフィに必要な基礎知識が簡潔にまとめられています。

デザイナーはもちろん、組版者、編集者、翻訳者など、欧文を扱うすべての方々にお勧めの一冊です。

とありますが、まさにその通りの内容でした。

ほんの70ページほどの本なので、本当に大切なことだけが書かれています。それも、一行も読み飛ばせないような密度で。細かい組版ルールの解説というよりも、それらのルールが生まれた大本、欧文組版の根本にある考え方を解説した本です。

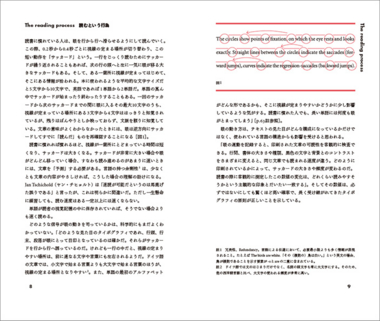

たとえば、「読むという行為」のページ。

この部分だけを見てもわかるように、本書の特徴は、常に読む人の側に立った視点で書かれていることにあります。

「読者は文章をどう読んでいるか」から語り起こし、そこから「読みやすさ」を考え、「どう読ませるか、読んでもらうか」につなげていく。見映えのために内容の正確な伝達が阻害されることを戒める記述などもあり、読んでいてとても共感できる部分が多い本でした。

錯視について触れた部分では、

それらについては眼がだまされているという風にとらえるのはやめて、それが眼にとっての真実なのだと思ってほしい」(p. 18)

とあり、目から鱗がポロリ。

また、

ただし、カーニングテーブルを信用しすぎるのもよくない。というのも、大文字とそれに続く小文字が詰められすぎているのに出会うことがいまでもあるからだ。これは活版以外の方法で組版が行われるようになった初期、写植時代の負の遺産である。当時、字間を詰められるようになったことがあまりに幸せで、常に詰め気味で組版が行われるようになっていた。実際には、大文字は小文字よりカウンターが広いので、それに応じてある程度のスペースが必要だ」(p. 33)

といった部分も印象に残っています。「写植時代の負の遺産」とか、日本も欧米も同じなんだなあ。

現在の和文組版のルールには、欧文組版がルーツになっているものがやっぱり多いんだな、と感じた記述もありました。たとえば、引用文などで本文よりも文字サイズや行間を小さくする場合は「挿入箇所のインデントは本文のインデントに合わせる」(p. 51)などです。

和文組版でも、字下げして文字を小さく組む場合、字下げ幅は本文サイズの整数倍にしますよね。これも欧文組版からの直輸入だったみたいです。

ちょっと話が逸れますが、欧文組版のルールをそのまま和文組版に取り入れた、ちょっと変わった教科書を思いだしました。

それはヨゼフ・ナジ著『印刷術教科書』という本で、発行元である帝都育英学院(現サレジオ高専)で1950〜60年代に使われていた教科書なんですが、これが凄いんです。著者のナジ氏はハンガリー出身(モホリ゠ナジの親類という話もあるが未確認)らしいんですが、中身も内容も日本人向けに日本語で書かれている、印刷技術者を目指す学生さん用の教科書です。

まず、本文の行頭がすべて二字下げ。これだけで冒頭から違和感マックス。で、この本の中にある行頭の字下げの解説部分を見てみると、行長に合わせて全角、全角半、二倍、二倍半……と、半角刻みで字下げ幅を広げていきなさい、みたいなことが書いてある。和文組版の教科書に、です。それに加えて、和文組版ではあまり見かけないイニシャル組みの様々な作例が延々と……。

この教科書のことは、嘉瑞工房の高岡重蔵さんに教えていただいたんですが、重蔵さん曰く「中味がバタ臭いんだ」。

最初聞いたときは、「バタくさい教科書」ってどういう意味?と思ったんですが、実際に読んでみて納得しました(新富町にある印刷図書館に実物あり)。欧文組版のルールをそのまま和文に移し替えたような内容で、ここを卒業して日本の印刷会社に就職した学生さんは、さぞや戸惑ったろうな、なんてことを思いながら読んでいました。

『ディテール・イン・タイポグラフィ』に話を戻します。

最初に、「一行も読み飛ばせないような密度」と書きましたが、とても大切だと思われる記述、たとえば、

文字が小さくなったことよりも、ゆったりとした行間で読みやすさが向上したことの方が意義が大きい」(p. 56)

といった記述が、本文ではなく図版のキャプションの中でさらりと触れられていたりするので、本当に油断できません。

これは、同じ行間で文字のサイズを変えたものを比較したさいの解説部分なんですが、文字が大きくて行間が狭い組版よりも、多少文字が小さくても行間が広いものの方が読みやすい、というものです。ふつうなら文字が大きい方が読みやすい気がしますが、実際にはその逆のケースもあるということ。

このことは和文組版でもいえるような気がします。私の場合は、ユニバーサル・デザインといわれる和文書体に、読みにくさを感じることがたびたびありました(もちろんユニバーサル・デザイン・フォントの全部が全部というわけではないんですが)。

和文の場合は、仮想ボディが正方形の文字をベタで組んでいくことが多いですよね。ひと文字ひと文字の視認性の向上のためか、字面とフトコロがやけに大きくデザインされた文字の場合、ベタ組のままだと字間が詰まって見えて、逆に読みにくい気がするんです。

(まあ、老眼などで文字が読みにくくなった人の感覚は、幸いなことに私はまだわからないから、なんともいえないのですが……実際のところどうなんだろう? 字面とフトコロが大きい字って本当に読みやすいのかな?)

多少文字が小さくても、字間や行間がある程度確保されている方が読みやすいのでは?と以前から思っていたので、和文と欧文の違いはありますが、先のホフリ氏の指摘は、とても納得できるものでした。

なんか、とりとめはないし話は逸れるしで、ダラダラと長くなってしまいました。とても読みにくいと思います。すみません……。

最後に、もう二つだけ引きますね。

書体の雰囲気を調べる理論的な実験がタイポグラフィの役に立つことは、現実には滅多にない。組版の仕事を実際に行うときの多様で複雑な要素を無視しているからだ。おまけにそのような実験は、紋切り型のデザインの誘い水となる危険性がある。そうならないよう自分を戒めるのが、創造力のあるタイポグラファなのである(p. 62)

よい組版とは、きちんと考えられたディテールの積み重ねといえるでしょう」(p. 66)

自戒の念を込めて引用しました。

本書は、ここにある「組版の仕事を実際に行うときの多様で複雑な要素」や「ディテールの積み重ね」方を、簡潔に、しかも過不足なく解説した好著だと思います。

和文・欧文にかかわらず、組版に携わる人みんなに読んでもらいたい本です。